Como o imperialismo alimenta o conflito no leste da República Democrática do Congo

A província de Kivu do Norte, rica em minérios, é um dos inúmeros enclaves do país, que há décadas enfrenta uma série de conflitos internos e externos, marcados pela disputa imperialista das bases da cadeia de valor global.

Por Guilherme Sá | Redação

Marcada pela contínua instabilidade, a conjuntura da República Democrática do Congo (RDC) sofreu um novo revés no último dia 26 de janeiro, quando o Movimento 23 de Março (M23) tomou o controle de Goma, principal cidade do leste do país e capital da província de Kivu do Norte. Rica em minérios, a região é um dos inúmeros enclaves do país, que há décadas enfrenta uma série de conflitos internos e externos, marcados pela disputa imperialista das bases da cadeia de valor global.

Fundado em 2012 e composto majoritariamente por tutsis (grupo étnico bantu) congoleses, envolvidos com os conflitos na região desde ao menos o final da década de 1990, o M23 voltou à ativa em 2021, após vários anos sem movimentações significativas. Em 2013, logo em suas primeiras ofensivas, um relatório da ONU revelou que o grupo e suas lideranças, nomeadamente Bosco Ntaganda e Sultani Makenga, estavam estreitamente ligados ao governo de Ruanda, presidido por Paul Kagame.

Líder e fundador da Frente Patriótica de Ruanda (FPR), Paul Kagame atuou como principal opositor do regime de Juvénal Habyarimana, presidente ruandês assassinado em 1994 no que foi o principal estopim para o genocídio da população tutsi, dando início à guerra civil no país. Prevalecendo militarmente, Kagame e a FPR tomam o poder, levando à paradigmáticas mudanças políticas, econômicas e sociais naquela região do continente africano.

Ponto central na cristalização das contradições regionais que resultaram no genocídio, a territorialização da etnicidade foi a principal ferramenta utilizada pelo colonialismo belga para gerir e explorar o continente africano. No que se refere à Ruanda, o eugenismo e a pseudociência do século XIX foram os meios usados pela burguesia europeia para trabalhar a ideia da suposta superioridade racial dos tutsis, alegando diferenças físicas entre esta população e os hutus.

Dito isso, já no século XX, colonizadores belgas conduziram a instalação de uma monarquia tutsi que, acirrando as disputas sociais existentes há décadas com a produção da rivalidade étnica, levaram à chamada Revolução Ruandesa de 1959, onde camponeses hutus e outros grupos sociais tomaram o poder e instalaram uma república de maioria hutu. No poder, o governo recém instaurado trabalhou no favorecimento da burguesia comercial através da agricultura, encontrando a oposição de uma nascente burguesia industrial, que encontrou na FPR seu principal instrumento de luta.

Assim, a mencionada vitória dos guerrilheiros da FPR na guerra civil foi o ponto de virada para a política externa ruandesa. Usando como justificativa a perseguição às milícias e grupos políticos hutus que atuaram no genocídio, tais como a Interahamwe e a Impuzamugambi, tropas ruandesas passaram a ocupar o território da RDC, à época Zaire, gerando atritos que culminaram na conflagração da Guerra do Congo.

Também conhecida como Guerra Mundial Africana, a guerra no Congo deixou milhões de mortos, seja nos combates ou em razão da fome endêmica e das inúmeras doenças. Iniciado em outubro de 1996, o conflito visou a derrubada de Mobutu Sese Seko, no poder desde 1965. Utilizando o apoio dos grupos hutus refugiados e atuando como gendarme do Ocidente, Mobutu acumulou desafetos no continente, levando a uma grande unidade regional entre Uganda, Ruanda, Burundi, Angola e Zimbabue que o derrubou rapidamente, levando à ascensão do governo fantoche do ex-guerrilheiro maoísta Laurent Kabila, que nesta altura já havia passado a atuar como porta-voz dos interesses imperialistas.

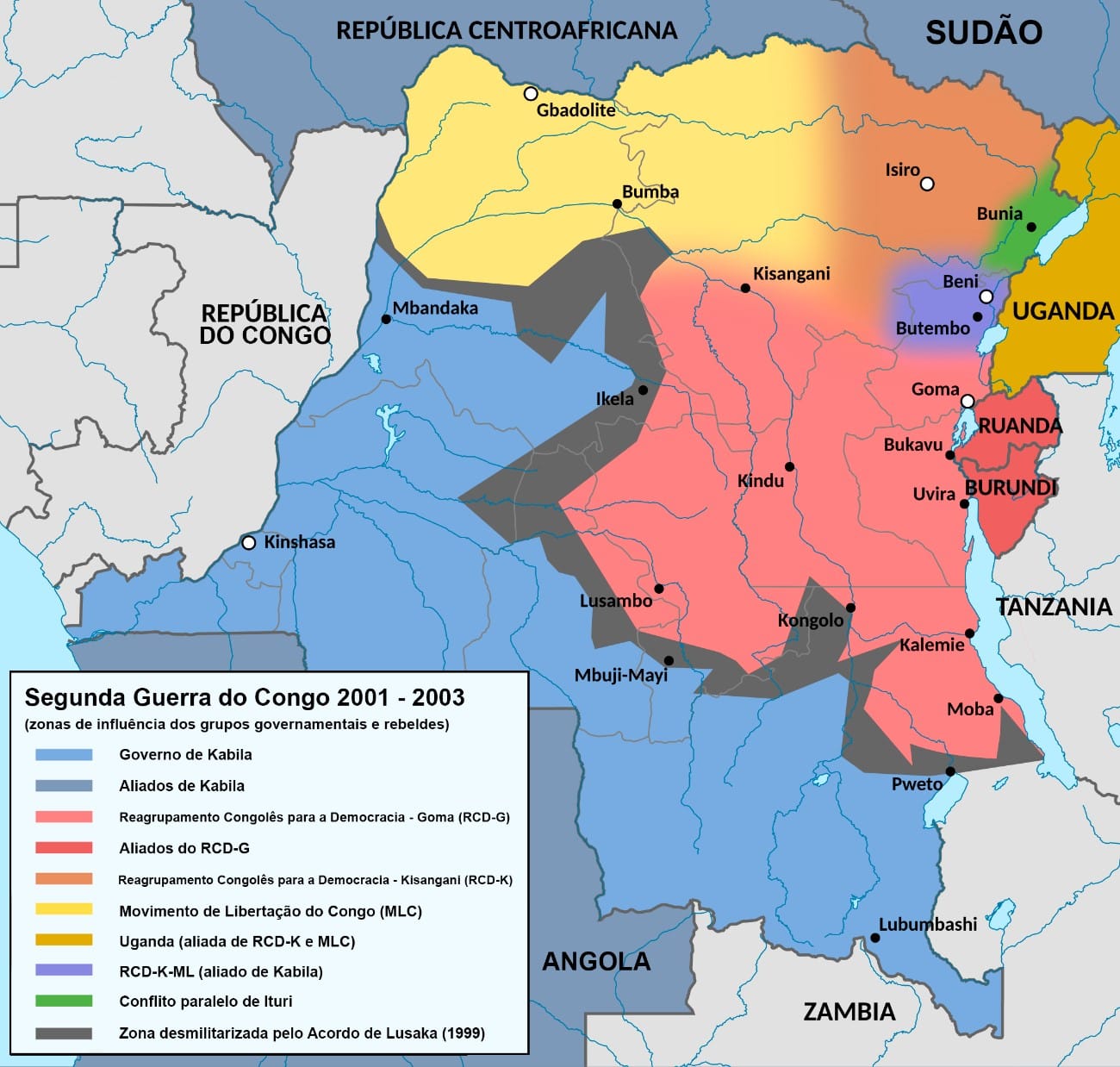

Sem apresentar nenhuma alteração estrutural no país e limitado a negociar a exploração dos recursos naturais com empresas ocidentais, L. Kabila realiza uma surpreendente inflexão, cortando relações com Uganda, Ruanda e Burundi, e firmando compromissos com Angola, Zimbábue, Sudão e a Líbia de Khaddafi, dando início à Segunda Guerra do Congo.

Marcado por ser um conflito predominantemente irregular, a Segunda Guerra do Congo produziu profundos estigmas na região. Financiando e apoiando militarmente grupos rebeldes no leste, Uganda e Ruanda passaram a complexificar o controle da extração de recursos, mantido e desenvolvido desde a queda de Mobutu. Em 1999, com a assinatura do Acordo de cessar fogo de Lusaka, que estabelecia medidas irreais para o desengajamento, a guerra ficou estagnada, fazendo os grupos rebeldes se alimentarem dos lucros da extração, cujos resultados não deixavam de chegar aos países centrais da cadeia imperialista.

Com o fim formal da guerra em 2003 e a retirada das tropas de Uganda e Ruanda, a atomização dos conflitos fez com que a transição do governo de Joseph Kabila, filho de Laurent, assassinado em 2001, fosse marcado, durante toda década de 2000, pela tentativa de estabilizar a conjuntura e desarticular os movimentos insurgentes. Isso foi feito mediante a criação de mecanismos de divisão do poder, que contemplava os beligerantes da guerra. A longo prazo, esta foi uma das razões para o funcionamento do ciclo interminável de reivindicações destes grupos, que buscavam cada vez mais poder.

É nesse contexto que em 2009, Joseph Kabila e Paul Kagame chegam a um acordo, visando combater grupos ainda atuantes no leste da agora República Democrática do Congo. Entre eles, as principais forças ligadas à conjuntura ruandesa e os conflitos gerados desde o genocídio tutsi foram as Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda (FDLR) e o Congresso Nacional para a Defesa do Povo (CNDP).

Reunindo ex-combatentes hutus das Forças Armadas de Ruanda, a FDLR foi apoiada pela RDC em seu combate contra o governo de Kagame durante os conflitos da Segunda Guerra do Congo. Financiados pelo contrabando de minerais como cassiterita, ouro e coltan, a organização seguiu ativa em Kivu do Norte e Kivu do Sul, gerando tensões nas fronteiras entre os dois países.

Já o CNDP, fundado em 2006 por Laurent Nkunda, ex-oficial do Reagrupamento Congolês para a Democracia (RCD), caracteriza-se por ser uma das guerrilhas tutsis no Congo que tem como objetivo o combate às forças hutus responsáveis pelo genocídio em Ruanda. Desarticulado com ajuda de tropas da ONU, o movimento apresentou cisões que levaram Bosco Ntaganda à sua liderança e este, por sua vez, assinou um acordo de paz em 2009 com a RDC e concordou com a integração do CNDP às Forças Armadas do Congo (FARDC).

Desde o acordo de paz estabelecido em 2003 e a abertura do chamado Diálogo Intercongolês (DI), o governo de Kabila passou a aplicar, como dito anteriormente, uma extensa política de incorporação das forças rebeldes às estruturas do Estado e das Forças Armadas, na tentativa de estabilizar a conjuntura. Sem unidade ideológica e na ausência de qualquer capacidade coercitiva do Estado, consequência de séculos de pilhagem colonial e intervenções imperialistas, as estruturas de poder na área de segurança deterioraram-se progressivamente.

Além disso, as diversas investidas aos grupos armados em conjunto da Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUC) no fim da década de 2000, somada a parcerias com Uganda para desarticular movimentos rebeldes que atuavam nas fronteiras, levaram cada vez mais a impaciência dos militares e da população com a presença estrangeira no país.

Nessa toada, o anúncio de Joseph Kabila de que uma reforma seria implementada nas Forças Armadas no início de 2012, dando fim aos poderes paralelos e, portanto, desmanchando a autoridade de figuras que estavam à frente de grupos como CNDP e RCD, levaram a diversos motins em Kivu do Norte e Kivu do Sul. É nesse contexto que Bosco Ntaganda e o coronel Makenga anunciam a criação do M23.

O nome do grupo refere-se ao Acordo de Paz estabelecido entre tutsis e o governo da RDC, garantindo o fim da revolta armada local e prometendo a integração dos militares às FARDC, além da proteção da população banyamulenge (tutsi) no leste, ameaçada pelas milícias hutus. Alegando o descumprimento deste acordo, o M23 insurgiu-se, mas logo assinou um acordo de paz com o governo, comprometendo-se a encerrar as atividades militares e transformar a organização em partido político, o que não ocorreu.

A ascensão da extrema-direita no centro do capitalismo global nos últimos anos e a recente eleição do republicano Donald Trump nos EUA, abriram novas perspectivas para o conflito, o que explica, em parte, o retorno das atividades do M23. Isso porque em meio à crescente presença chinesa na RDC (a China controla cerca de 70% da exploração de minérios no país), a agressão do M23, apoiado por Ruanda, à rica região leste abre espaço para outra via de dominação dos recursos.

Uma das diversas razões para essa acirrada disputa imperialista pelo controle do leste da RDC é o fato de que o país detém 80% da reserva mundial de Coltan. Mistura de Columbita e Tantalita, de onde se extraem respectivamente nióbio e tântalo, o minério tem seu valor ligado a alta resistência, sendo utilizado na fabricação de celulares, notebooks e computadores automotivos de bordo.

Construída desde o fim formal do conflito com a RDC, a proximidade de Ruanda com o ocidente vêm sendo o principal triunfo de Kagame para manutenção do poder. Reconhecido pela repressão à oposição, o que incluiu a perseguição e prisão de Paul Rusesabagina, figura que inspirou o filme “Hotel Ruanda”, o presidente de Ruanda trabalhou por boas relações com a Europa e EUA.

Esta política de Kagame foi materializada tanto no acordo realizado com o Reino Unido para que Ruanda recebesse imigrantes indesejados pelo país europeu, quanto pela prática de sportswashing, onde o país patrocina grandes clubes de futebol como Arsenal, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na tentativa de melhorar sua imagem.

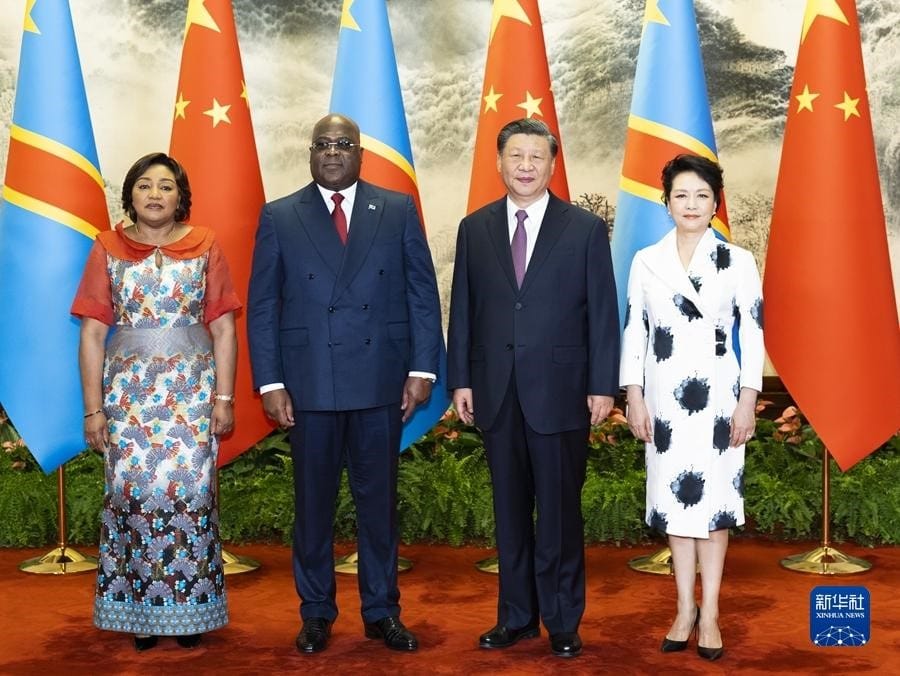

Já em relação à RDC, com um governo marcado pela aproximação com China, Rússia, Turquia e outros atores internacionais, o presidente Félix Tshisekedi mantém uma postura de inimizade com Ruanda, apelando para que órgãos internacionais apliquem sanções ao país pelo explícito financiamento e apoio militar ao M23. Ainda, em maio de 2024, Tshisekedi alegou ter frustrado uma tentativa de golpe liderado por um ex-militar congolês radicado nos EUA. Na ocasião, soldados portavam bandeiras do país norte-americano.

Afirmando que o conflito no leste da RDC não passa de um confronto puramente étnico, Paul Kagame tenta mascarar as profundas contradições advindas das disputas imperialistas pelo controle dos recursos naturais. Fato é que a continuidade das políticas de Leopoldo II de incentivo e criação de rivalidades entre os povos, ainda paira sobre os países da região colonizados pelos belgas, tornando ainda mais complexos os rumos da luta de classes.

Presos em condições degradantes nas minas e forçados a atuarem sob o comando de milícias e grupos armados, a classe trabalhadora congolesa segue no papel de condenados da terra, privados mesmo do direito de organização. Os recentes protestos ao redor do mundo, especialmente no mundo do futebol, tentam romper com o silenciamento e escanteamento do conflito, negligenciado pela mídia hegemônica e pelos governos ditos progressistas ao redor do globo.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), desde 2022 cerca de 3,5 milhões de pessoas foram deslocadas somente nas províncias de Ituri, Kivu do Sul e Kivu do Norte. Em 2025, mais de 400 mil pessoas foram obrigadas a se deslocarem em decorrência da escalada dos conflitos.

Ainda nesse contexto, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 27% das mulheres na RDC alegaram ter sofrido violência sexual ligada a conflitos armadas. Nesse sentido, desde a conflagração dos conflitos nas décadas de 1990, inúmeros casos de grupos armadas se utilizando do estupro como arma de guerra foram relatados, aumentando a gravidade da situação atual.

Dias após a tomada de Goma pelo M23, o grupo anunciou um cessar-fogo unilateral após a morte de 900 pessoas, o que contou com a pressão internacional pela desescalada. No entanto, no início de fevereiro, dirigindo-se para Bukavu, capital da província de Kivu do Sul, o grupo rompeu com a declaração e segue avançando.

Com o global incentivo à disputa interimperialista por recursos, marcada pelas guerras por procuração, além das iniciativas como a criação da Aliança dos Estados do Sahel (AES) na África Ocidental, o continente africano tem sido cada vez mais arrastado para o centro das movimentações geopolíticas, afetando em especial os refugiados e deslocados internos, num sofrimento e miséria escanteados e minimizados pela comunidade internacional e pelas burguesias, usuárias dos minérios de sangue.